第一部分 文化商業街區概述

一、如何界定“文化商業街區”?

目前業界尚無對“文化商業街區”進行明確的概念界定。可通過相關的概念來挖掘其內涵。

1) 商業街

商業街是人流聚集的一個主要場所。采用東西方向排列,以入口為中軸對稱布局,建筑立面多采用塔樓,騎樓,雨罩的元素使空間產生新的劃分,室內空間既設置了集中商業,又有零散店鋪,是西方現代MALL與中國傳統商鋪的有機結合。

2) 歷史文化街區

指經省、自治區、直轄市人民政府核定公布的,保存文物特別豐富、歷史建筑集中成片、能夠較完整和真實地體現傳統格局和歷史風貌,并有一定規模的區域。

我們理解的文化商業街區:

文化+商業+ 旅游三大功能集成的線性街區

二、為什么開發“文化商業街區”?

1) 四種開發價值

美學景觀價值

+

歷史文化價值

+

商業經濟價值

+

地方文化品牌的可塑造價值

2) 三大開發意義

之于城市:活力復興街區商業,重塑城市品牌形象

之于文化:保護傳承街區歷史,振興地域文化產業

之于“人”:(當地居民)情感自豪的承載,(旅游者)精神生活的空間

第二部分 文化商業街區該如何規劃?

一、文化商業街區包含哪幾個標準模塊?

二、文化商業街區的特點是什么?

獨特的街區物質景觀

適宜的街區游賞空間

濃厚的文化休閑氛圍

良好的旅游商業環境

三、街區規劃需把握哪些要點?

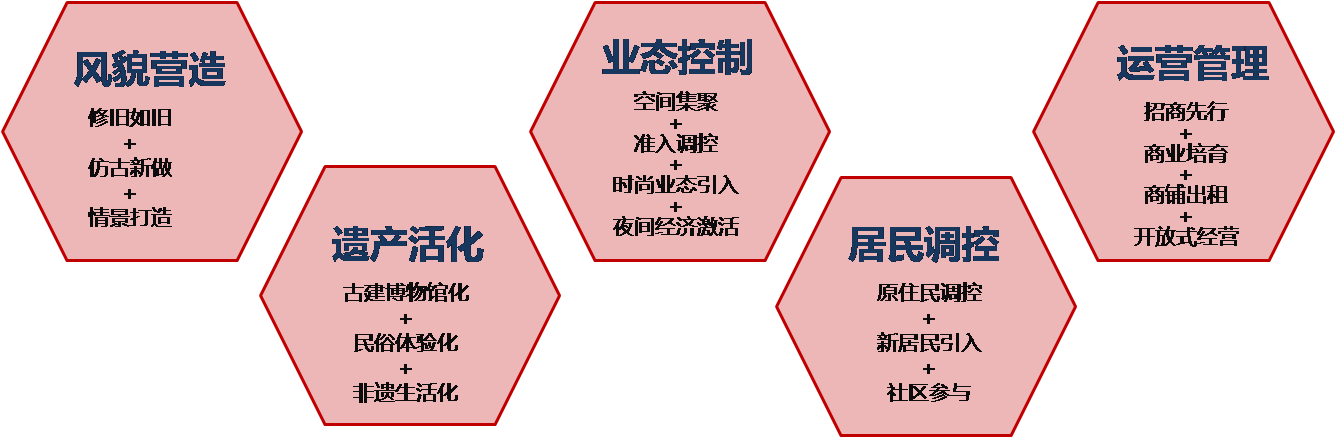

1) 風貌營造

修舊如舊+仿古新做+情景打造

歷史建筑,修舊如舊:需通過違章建筑拆除、外立面改造、房屋翻新等措施,形成風格統一、特色突出的建筑群落。

新建建筑,仿古新做:新建筑形式不能停留在對傳統建筑的具象模仿上,一味地“做舊”,需更新設計手法,即既傳承地域文化又能體現時代精神。

小品布景,情景打造:將中國傳統文化融合景觀進行體驗化開發,使其除了觀賞性之外,也具有參與性、互動性和消費性等特點。

2) 遺產活化

古建博物館化+民俗體驗化+非遺生活化

古建博物館化:街區內的重要公共建筑,一般采取博物館式的活化方式,形成告警內承載歷史文化的博物館群落;

民俗體驗化:通過傳統民俗文化與時尚休閑文化的復合,為游客提供有力的體驗經歷與私人化的參與方式。

非遺生活化:文化不是簡單復制、生搬硬套,而是要源于生活,高于生活,將傳統文化元素創新地與現代手法相結合,采用讓游客更易于接受和理解的表述方式,讓其了解到“非遺”背后所蘊含的生活故事。

3) 業態控制

空間集聚+準入調控+時尚業態引入+夜間經濟激活

空間集聚:一般將街區長度控制在300米以內,主要商業集中布設在幾條重點街巷上,同時街區業態類型需提出控制原則。

準入調控:設定準入門檻和清退機制,控制不符合街區發展理念的業態進入,通過年度考核,對于部分違反街區規定的業態進行及時清退;

時尚業態引入:注重時尚休閑業態的引入,并通過時尚文化的注入,轉換街區空間功能,實現傳統街區的文化復興

夜間經濟激活:出臺相關激勵政策,鼓勵夜間游賞、夜間休閑娛樂業態(酒吧、音樂吧等)發展,延長游客停留時間。

4) 居民調控

原住民調控+新居民引入+社區參與

原住民調控:對于街區原著居民,一般采取部分搬遷、部分保留的方式,在降低居住密度的同時,保留街區生活氛圍;開發商主導的街區,則傾向于原著居民整體搬遷,部分回遷的方式;

新居民引入:通過文化產業的發展和旅游商業的振興,鼓勵藝術家、時尚群體、旅游從業者進入,形成街區的新居民群體;

社區參與:設計多元化的社區參與旅游渠道,通過旅游發展,帶動社區居民就業與社區經濟振興。

5) 運營管理

招商先行+商業培育+商鋪出租+開放式經營

招商先行:這是傳統商業的合理操作,對于旅游商業,同樣適用。只是旅游商業的商家體系目前還遠不如傳統商業的成熟,招商的難度相對更大。

商業培育:傳統城市商業的培育期最少兩三年,逐漸聚集人氣;而旅游商業的培育關鍵在于其旅游產品的吸引力塑造和營銷推廣,需要快速引爆盤活整體項目。

出租為主:傳統城市商業的合理運營方式是出租為主甚至只租不售,以便控制業態,保證持續經營。旅游商業,由于其附加了旅游吸引的因素,其業態整體控制和管理更為重要。這要求投資商有較大的資金實力和旅游商業的經營管理能力。

大開放式:大開放小封閉模式,不收景區門票,而通過“特色節點門票(名人故居、博物館)+特色餐飲消費+旅游購物+旅游演藝”這四大模塊來盈利。

微信公眾號

新浪微博